7.1 Définir une offre de service

Définir une offre de service

7.1.1 - Définir son modèle économique

Le modèle économique, que ce soit pour une entreprise ou une association, c'est la manière dont sont générées des recettes économiques. Ces recettes permettent ensuite d'envisager des dépenses. Une structure en bonne santé économique aura a minima un équilibre entre ses recettes et ses dépenses. On parle alors de viabilité économique. Si les recettes excèdent les dépenses, on parle de rentabilité économique. La rentabilité permet l'investissement (recrutements, amélioration ou augmentation des services, etc.), l'augmentation de la trésorerie (utile en cas de baisse de l'activité), ou encore l'octroi de dividendes aux salarié⋅es, sociétaires et/ou actionnaires de la structure.

Les modèles économiques sont très nombreux et peuvent par ailleurs être composites : cotisations d'adhérent⋅es (pour des associations), vente d'abonnements à des services, vente de produits, réponse à des appels d'offre ou appels à projets, dons, subventions, mécénat, etc.

Un modèle économique vise donc à équilibrer les dépenses et les recettes, et pense, à un niveau macro, les recettes de chaque source de revenus. Par exemple, le modèle économique d'une première structure sera à 100% la vente d'abonnements à des services. Le modèle d'une seconde structure sera à 60 % la vente de biens et de services (PC reconditionnés et formations) et à 40 % des subventions publiques. De ces modèles économiques découleront un ou plusieurs modèles tarifaires.

Image par Markus Distelrath sur Pixabay

7.1.2 - Définir son modèle tarifaire

Le modèle tarifaire découle d'un modèle économique basé (entre autres) sur la vente de biens ou de services. Qui dit vente dit tarif associé à la vente. Ce tarif peut se matérialiser de différentes façons :

- tarif fixe ou tarif récurrent (abonnement mensuel, annuel, etc.) ;

- tarif pour un usage illimité ou tarif à l'usage (nombre d'utilisateurices, quantité de données, etc.) ;

- tarif hors taxe (HT) ou toutes taxes comprises (TTC) ;

- tarif communiqué en externe ou seulement sur devis.

Comment calculer des tarifs ?

Par rapport à vos coûts de structure

Il est primordial d'avoir une connaissance de vos coûts de revient car, dans le cas contraire, vous risquez de vendre vos produits et services « à perte ». Le coût de revient représente la somme des coûts supportés par votre structure pour proposer ses biens et services.

Si vous vendez un produit ou service dont il est facile de calculer le coût de revient, définir vos tarifs peut être une tâche relativement aisée.

Exemple : vous vendez un service, par exemple une formation, qui prend deux journées de travail à l'un⋅e de vos salarié⋅es. Ce service vous coûte donc ces deux journées de travail (auxquelles il faut penser à ajouter les cotisations salariales et patronales de votre salarié⋅e). Il vous faudra donc facturer à votre client ce coût, en ajoutant éventuellement une marge, vous permettant d'investir sur d'autres produits et services, sur d'autres offres que vous essayez de vendre moins cher ou à prix coûtant, etc.

Lorsque vous avez une infrastructure plus complexe et des sources de coûts plus variées, il est intéressant de faire la somme de ces coûts et d'en déduire un objectif général de revenus.

Exemple : l'ensemble de vos coûts atteint 100 000 euros par an (salaires, abonnements à des logiciels, charges d'électricité et d'eau, formation, sous-traitance). Il vous faudra donc attendre 100 000 euros de revenus au minimum pour être à l'équilibre. Pour le dire très simplement, vous pouvez alors vendre 100 produits ou services à 1 000 euros, ou 1 000 produits/services à 100 euros. Vous pouvez aussi faire un mix des deux. Dans tous les cas, ces tarifs vous permettent d'équilibrer vos comptes. Mais d'une manière ou d'une autre, votre projection doit vous permettre a minima la viabilité économique.

Dans le monde numérique, il est assez commun d'avoir des coûts fixes importants (salaires et infrastructure de base) mais des coûts variables relativement faibles. C'est pour cela que dans ce secteur on parle souvent de scalabilité ou extensibilité. Ce phénomène se traduit souvent par un nombre minimum de clients avant qu’une infrastructure soit viable, voire rentable.

Pour reprendre l'exemple précédent, si vos coûts fixes atteignent 100 000 euros par an, mais que vous ne pouvez vendre vos produits qu'à 50 euros pièce (parce que c'est ce que fait la concurrence), alors il vous faudra viser 2 000 ventes dans l’année. Ce sera votre objectif de ventes. Si vous ne pouvez pas atteindre cet objectif rapidement, il faudra réfléchir au financement de votre activité (levée de fonds, crowdfunding, apports en fonds propres, démarrage sans se verser de salaire et en touchant l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, etc.).

Pour résumer, vos coûts de structure comprennent :

- vos coûts d'infrastructure (matériel, réseau, énergie) ;

- vos coûts en masse salariale ;

- vos coûts de fonctionnement (locaux, transports, communication,

assurance, etc.) ;

- votre « épargne » pour provisionner de la trésorerie en cas de difficultés.

Photo de Angèle Kamp sur Unsplash

Par rapport à la concurrence

Vous ne pouvez pas fonctionner de manière totalement hermétique, sans vous soucier de la « concurrence » (concurrence au sens classique ou coopétition au sens plus coopératif) au sein du secteur, même si celle-ci n'évolue pas exactement dans le même périmètre (le numérique éthique) que le votre.

En ce sens, il est pertinent de réaliser (et de maintenir) une

veille concurrentielle, tout comme une analyse de cette concurrence.

Souvent, il suffit de réaliser un tableau comparatif où chaque

concurrent occupe une colonne et de renseigner sur les lignes du

tableau son site, ses caractéristiques (nombre de salarié⋅es,

année de naissance, chiffre d’affaires annuel ou nombre de

clients), son offre tarifaire, etc. En terme de veille, il est

également conseillé de suivre ses concurrents pour connaître leurs

nouveaux produits et services, l’évolution de leur offre tarifaire

et leur stratégie de communication. Pour cela vous pouvez vous

abonner à leur lettre d’information, mettre des alertes sur les

modifications de leur site, etc.

Il faut partir du principe qu'à l'heure actuelle :

- les moyens des associations sont très limités ;

- l'inflation galope ;

- les outils numériques ne sont pas encore vus par toutes et tous

comme des choix politiques porteurs de valeur.

Ces trois faits font que votre offre et vos prix seront comparés à ceux de la concurrence. À partir de là, trois stratégies peuvent s'appliquer :

-

Viser des tarifs plus bas : c'est tentant, mais probablement risqué. Les géants du numérique bénéficient à plein de la « scalabilité » évoquée plus haut. Leur niveau de service et leur nombre de clients leur permettent des niveaux de prix très bas. Sans compter ceux pour qui l'abonnement n'est qu'une (petite) partie du modèle économique, car celui-ci repose majoritairement sur la publicité (pensons notamment à Google pour qui Google Drive et Google Workspace comptent bien peu comparés à la publicité qui représente plus de 80% de leur chiffre d’affaires).

- S'aligner sur les tarifs : c'est une première possibilité sérieuse, mais il faut vraiment vous assurer qu'elle est viable pour vous, en faisant des prévisions. Est-ce que vous arriverez à être viable à ce prix compte tenu de l'offre de services que vous proposez ?

-

Viser des tarifs plus élevés : c'est probablement l'option la plus réaliste, et elle peut se justifier facilement, surtout si le tarif n'est pas excessivement plus élevé. La qualité de votre accompagnement, la dimension locale et « artisanale », les valeurs éthiques sont autant d'arguments que vous pouvez utiliser pour justifier vos prix.

Par rapport aux moyens et aux réalités des futurs clients

En lien avec l'étude de la concurrence, il faut aussi évaluer les capacités de vos futurs clients, ainsi que la valeur qu'ils vont donner à chaque produit ou service. On appelle souvent ça le prix psychologique.

Pour obtenir ces informations, plusieurs options sont ouvertes : l'étude de marché (qui fournit les prix moyens du marché et donc peut donner une idée des attentes des clients), les sondages, ou encore les focus groupes (qui seront abordés plus loin dans le module).

Voici une vidéo pour mieux comprendre comment calculer le prix psychologique :

Les bonnes pratiques d'un modèle tarifaire basé sur l'abonnement

La majorité des services numériques SaaS fonctionnent aujourd'hui sur un modèle d'abonnement, et de moins en moins sur des achats uniques. Cela s'explique principalement par la logique d'hébergement qui induit des coûts mensuels (hébergement, maintenance, mises à jour, etc.) et non des coûts uniques (développer et vendre un logiciel, par exemple). Voici quelques bonnes pratiques et réflexions pour un bon système d'abonnement.

La période d'essai

Lorsque vous proposez un service sur abonnement, et surtout si vous

voulez que votre client s'engage sur un an, voire deux ans, il est

indispensable de lui permettre de tester. Deux grandes options sont

possibles : proposer un abonnement « libre » mensuel ou offrir

un ou deux mois d'essai gratuit.

La récurrence de l'abonnement

A minima, il est commun de proposer un abonnement mensuel et annuel.

L'abonnement annuel (payé en une fois) est traditionnellement moins

cher au mois que l'abonnement mensuel. Par exemple votre service a

pour tarif 10 euros par mois si payé mensuellement alors que ce sera

100 euros par an si payé annuellement. Ce qui fait 20 euros de

remise. L'abonnement annuel vous sécurise votre client sur l'année,

limite le nombre de factures et le prix total pour le client, c'est

gagnant gagnant.

Il est possible et intéressé de réfléchir (sans créer d'usine à gaz) à des abonnements trimestriels, et également sur plusieurs années, toujours avec une logique de remise pour le client, en échange de son engagement et donc de sa fidélité. Par exemple, un abonnement de deux ans coûterait, pour reprendre l'exemple précédent, 180 euros, au lieu de 240 euros si on multiplie 10 euros par 24 mois, ou 200 euros si on multiplie 100 euros par 2 ans.

Les variables de coût de l'abonnement

Nous avons déjà parlé des différentes manières de fixer les prix

(en fonction de vos propres coûts, de la concurrence et des

clients). Reste que le modèle de l'abonnement permet de jouer sur

plusieurs variables (les montants sont ici totalement indicatifs) :

- La quantité de stockage. C'est l'une des principales variables,

puisqu'elle limitera vos utilisateurices en stockage. Mais c'est

aussi celle qui a le plus de réalité dans votre structure de coût,

là où le reste est plus ou moins mutualisé entre vos clients (la

bande passante du serveur, par exemple). Il existe plusieurs

manières de jouer sur cette variable :

- un tarif par paliers : 30 € / mois pour 100 Go, 40 € / mois pour 200 Go ;

- un tarif au Go : 30 € / mois pour 100 Go, et 0,50 € par Go supplémentaire.

- Le nombre d'utilisateurices pouvant accéder au service. C'est la principale variable, et celle à laquelle vos clients seront certainement le plus sensible. Il faut bien penser à tous les scénarios pour ne pénaliser personne. Là aussi, il existe plusieurs manières de jouer sur cette variable :

- un tarif illimité en nombre d'utilisateurices : 10 € / mois pour 50 Go et autant d'utilisateurices que vous voulez ;

- un tarif par utilisateurice : 10 € / mois / utilisateurice ;

- un tarif d'équipe : 30 € / mois pour 6 personnes ;

- un tarif par paliers : 30 € / mois de 1 à 6 personnes, 40 € / mois de 7 à 15 personnes, 60 € / mois de 16 à 50 personnes ;

- un tarif sur mesure : pour plus de 50 personnes, veuillez nous contacter pour un devis.

- Des fonctionnalités ou options dites « premium » (dans le sens où elles améliorent le service de base) : le niveau de support, l'accès à plus ou moins de services.

7.1.3 - Définir une offre de service

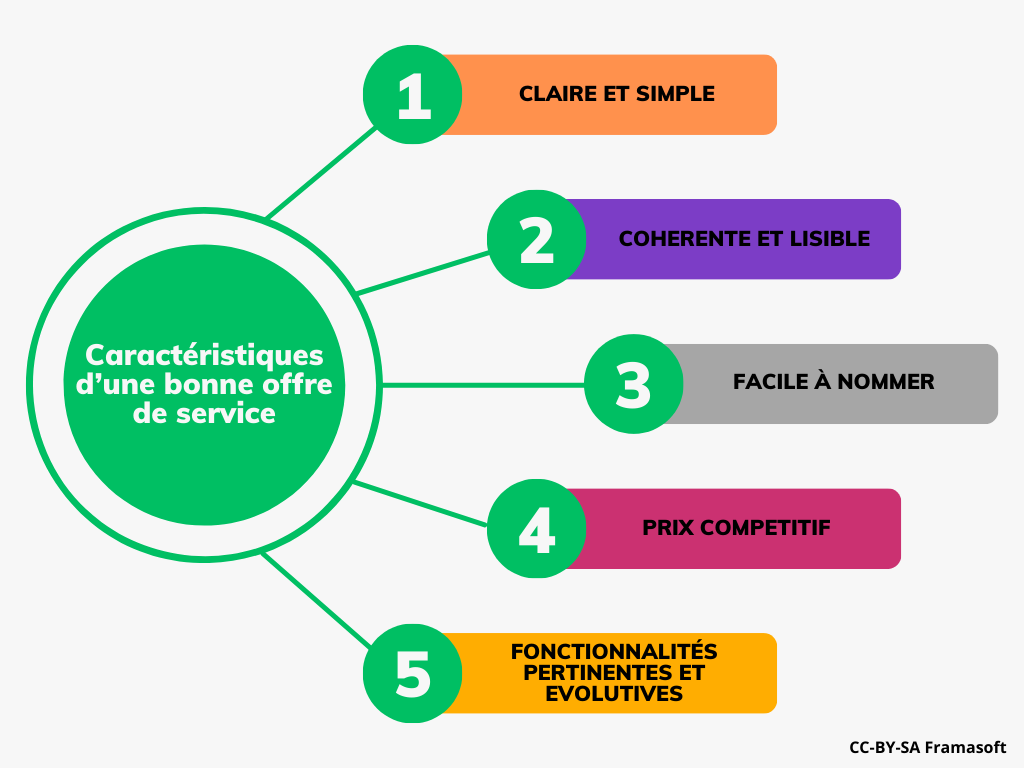

Les caractéristiques d'une bonne offre de service

Pour réussir, une bonne offre doit répondre à certains critères :

-

Claire et simple. Ça parait évident, mais c'est parfois plus compliqué que ça en a l'air pour le matérialiser. Si vous avez plusieurs offres, on doit facilement comprendre leur tarif respectif, leurs fonctionnalités communes et leurs différences. Plus l'offre est technique, plus l'effort de pédagogie doit être grand. De la même manière, il doit être simple de demander des informations, un devis, ou encore d'être rappelé.

-

Cohérente et lisible. Une bonne offre de service doit être cohérente, en fonction du niveau de service, des outils et fonctionnalités proposées, et des prix qui y sont associés. Ce que nous entendons par cohérence, c’est qu’il doit être facile de comprendre le prix d’une offre par rapport à une autre (par exemple le fait de payer plus cher pour avoir plus d’utilisateurices ou plus d’espace de stockage), tout comme il doit être facile de comprendre ce qui fait que le prix monte ou baisse (plus ou moins de services, par exemple). Idéalement, votre offre, toujours par cohérence, ne doit pas présenter de « piège » ou de « contre-exemple ». Ainsi, proposer un service comme Nextcloud dans une seule de vos offres, pas forcément la plus chère, serait un exemple d’incohérence.

-

Facile à nommer. Eh oui, votre offre doit être facile à nommer, à écrire, à trouver, à partager. Sur ce plan, on peut citer quelques « mauvais exemples » : Liiibre, pas évident à prononcer à l'oral, et parfois trompeur à l'écrit sur un moteur de recherche, ou /e/OS, qui a d'ailleurs revu son offre de service en se renommant Murena. Contre exemple, la kSuite de Infomaniak, très claire, avec une logique très simple de kDrive pour l'offre Cloud, kMail pour l'offre mail, etc.

-

Un prix compétitif. L'offre de service doit être compétitive sur le plan tarifaire par rapport aux offres similaires sur le marché.

-

Des fonctionnalités pertinentes et évolutives. Les fonctionnalités doivent répondre aux besoins de vos clients, tout en évitant d'être systématiquement sur mesure. Elle doivent aussi évoluer en fonction des attentes des clients, de l'évolution des technologies, de la concurrence, etc.

Délimiter une ou plusieurs offres (packs, options, etc.)

Il y a plusieurs manières de délimiter vos offres, et d'ailleurs elles sont cumulables :

- par segment de cible : individuel, éducation, entreprises, familles, associations, etc.

- par niveau de service : taille de stockage, performances, applications incluses, services complémentaires, etc.

- par packs de services : les logiciels de communication, les logiciels de gestion, l'hébergement web, l'hébergement mail.

Rappelez vous que quelle que soit votre délimitation, votre offre doit être claire et simple pour vos clients.

Image par cromaconceptovisual sur Pixabay

Des offres dédiées

Si une cible en particulier vous intéresse, il est souvent pertinent de lui concevoir une offre « dédiée ». Ainsi, si vous visez particulièrement des associations ou des collectivités, il peut être très pertinent de prévoir une ou plusieurs offres pour chacune de ces cibles.

Pour l'illustrer, un petit exemple :

- Offre associations :

- Offre asso bronze

- Offre asso or

- Offre asso platine

- Offre collectivités

- Offre commune

- Offre département

- Offre région

Ici, chaque cible dispose de trois offre dédiées et évolutives en niveau de service. Mais on aurait pu l'imaginer autrement, avec cette fois un découpage par cible et par type de service.

- Offre associations :

- Pack asso hébergement web et mail

- Pack asso gestion

- Pack asso communication

- Offre collectivités

- Pack collectivité hébergement web et mail

- Pack collectivité gestion

- Pack collectivité communication

Enfin, vous pouvez imaginer des offres avec des options. Le plus souvent, ces options sont plus de stockage, ou plus d'utilisateurices. Chez certains hébergeurs, il est également possible de rajouter un service dont le coût est important (exemple récurrent avec OnlyOffice). Gardez en tête que les options complexifient votre offre. Si vous pensez qu'une option est importante, il peut être utile de l'intégrer à l'offre dès le départ. C'est là que bien connaître vos coûts est indispensable, car dans le numérique, on peut parfois se dire que « qui peut le plus peut le moins », surtout quand les coûts variables sont négligeables.

N'oubliez également pas que les utilisateurices n'utilisent jamais tous les services et toutes les fonctionnalités. Parfois donc, le principe KISS (keep it stupid simple) est justifié et quand un client vous demande une fonctionnalité que personne d'autre n'a jamais demandé, sans doute faut-il refuser de l'ajouter.

L’offre sur mesure

Il peut être très intéressant pour votre structure, en plus de « packs » bien identifiés et marquetés, de proposer une offre sur mesure pour répondre au besoin d’une structure cliente. Dans ce cas, il faut penser votre logique de prix par service et en fonction de caractéristiques clés comme le nombre d’utilisateurices, le niveau de service souhaité, ou encore l’espace de stockage.

Un bon exemple d’offre sur mesure est proposé par Ethibox

ou par l’hébergeur Pikapods.

Identifier ses limites et ses forces

Par rapport aux acteurs dominants de l'hébergement de services numériques, les hébergeurs de services numériques éthiques partent avec un certain nombre de forces et de limites. Il est sans doute préférable d'identifier ces forces et limites, et d'en faire des atouts dans la conception de votre offre de service, puis dans votre communication.

Transformer ses limites en forces

Les hébergeurs de services numériques éthiques sont souvent limités sur trois aspects : ergonomie, prix, disponibilité.

L'ergonomie, parce qu'ils n'ont pas les avantages concurrentiels des géants du numérique, qui ont eux investi des milliards dans leurs produits et ce, depuis des années. Sans parler du principe de rendements croissants dans le numérique, où plus l'on a de clients, plus on augmente ses marges, plus on accumule de données permettant d'optimiser ses services, etc. Bref, pour ces raisons, les services des géants du numérique sont souvent (pas tout le temps) plus ergonomiques que leurs pendants libres et éthiques. Mais ça peut évoluer ! En tout cas, il faut prendre en compte cette limite et comprendre l'utilisateurice qui s'en plaint. Car c'est factuel. En revanche, il est possible de travailler une meilleure ergonomie de ces services numériques, progressivement, surtout sur des services à taille humaine, plus simples que certaines usines à gaz des géants du numérique.

Le prix est une autre limite rencontrée par les hébergeurs alternatifs. Chez les géants du numérique, GAFAM en tête, certains services sont gratuits pour toustes, d'autres le sont pour les associations et autres organisations à but non lucratif. Difficile de s'aligner avec ça. Ici, pas le choix : il faut expliquer que la gratuité des GAFAM a un prix sur les données capturées, que par ailleurs cette gratuité n'est pas éternelle et peut à tout moment basculer, comme on le voit régulièrement chez Google ou Microsoft. Enfin, il faut expliquer le prix du « Made in France ». Comme pour un T-shirt qui coûte 3 fois le prix d'un équivalent produit en Asie, un hébergement réalisé en France se paie à son prix réel, son prix juste.

La disponibilité enfin, ou encore le Service Level Agreement, ou SLA. Les géants du secteur, y compris français, visent un SLA de 99,99 %, autrement dit un service qui fonctionne en permanence. Cette disponibilité n'est souvent pas réaliste pour de petits acteurs qui peuvent avoir des soucis pendant une maintenance qui s'éternise, des bugs, des erreurs humaines, etc. Ici aussi, sans doute faut-il réfléchir au sens qu'on donne (et qu'on communique) au numérique, sachant qu'avec les associations, on a à priori une cible réceptive aux questions du bien-être au travail (donc ne pas forcément travailler le samedi et le dimanche, ou la nuit, pour assurer ce SLA de 99,99 %), du droit à la déconnexion, des impacts matériels du numérique (donc ce que ça signifie de faire un quadruple backup au lieu d'un triple, par exemple).

Valoriser ses forces

À l'inverse, les hébergeurs de services numériques éthiques ont des forces qu'ils leur faut impérativement identifier et valoriser : valeurs éthiques, dimension humaine et locale, statut associatif ou modèle commercial à but non (ou peu) lucratif.

Valeurs éthiques

Les valeurs éthiques des CHATONS sont explicitées dans la charte du collectif. Ainsi, on peut y lire la traduction de l’acronyme CHATONS, et notamment les adjectifs « alternatif », « transparent », « ouvert », « neutres », et « solidaires ». Voici quelques critères issus de la charte et qui sont particulièrement valorisables auprès de prospects et clients issus du monde associatif :

le CHATON s’engage à ne pas mettre en place de dispositif de suivi des usages des services proposés autres qu’à des fins statistiques, techniques ou administratives ;

le CHATON s’engage à prioriser les libertés fondamentales de ses utilisateurs et utilisatrices, notamment le respect de leur vie privée, dans chacune de ses actions ;

le CHATON ne devra en aucun cas utiliser les services de régies publicitaires. Le sponsoring ou le mécénat, par le biais d’affichage de l’identité de structures partenaires (nom, logo, etc.) est autorisé, à condition qu’aucune information à caractère personnel ne soit communiquée aux partenaires ;

le CHATON ne devra faire aucune exploitation commerciale des données ou métadonnées des hébergées ;

le CHATON s’engage à rendre publics ses rapports d’activités, au moins pour la partie concernant son activité de CHATON ;

le CHATON s’engage à faciliter la possibilité pour les hébergées à quitter ses services avec les données associées dans des formats ouverts ;

le CHATON s’engage à ne pratiquer aucune surveillance des actions des utilisateurs et utilisatrices, autre qu'à des fins administratives, techniques, ou d'améliorations internes des services ;

le CHATON s’engage à ne pratiquer aucune censure a priori des contenus des hébergées ;

le CHATON s’engage à définir un modèle économique basé sur la solidarité. En cas de services payants, ceux-ci devront être raisonnables et en adéquation avec les coûts de mise en œuvre. Par ailleurs le salaire – en équivalent temps plein, primes et dividendes compris – le plus faible de la structure ne saurait être inférieur au quart du salaire – en équivalent temps plein, primes et dividendes compris – le plus élevé de la structure ;

le CHATON s’engage à faciliter l’émancipation des publics qu’il souhaite toucher, notamment au travers de démarches d’éducation populaire (évènements, rencontres, formations internes ou externes, ateliers, temps de rédaction collaborative de documentations, etc.) afin de s’assurer qu’Internet demeure une technologie abordable par tout le monde.

Dimension humaine et locale

À l’heure de la « numérisation », y compris des services publics, de l’impossibilité de plus en plus grande d’avoir facilement « des gens au bout du téléphone » en cas de question ou de problème (coucou les chatbots, les FAQ et autres procédés), mais aussi de ces grands services numériques américains qui sont désincarnés, le modèle CHATONS incarne résolument l’alternative humaine et locale.

Humaine, car on parle de personnes dans des structures à échelle humaine. Locale, parce que ce sont des structures basées dans des lieux, ancrées dans des territoires. Une relocalisation du numérique qui semble dans l’air du temps. Il faut donc le valoriser et rappeler que c’est aussi un coût (de la même manière que quand on achète un jean ou un Tshirt « made in France », il n’est pas au même prix que la fast fashion concurrente fabriquée en Asie dans des conditions d’exploitation déplorables).

Statut associatif ou modèle commercial à but non (ou peu) lucratif

Vous visez la viabilité, ou une rentabilité modérée, mais votre objectif n’est PAS de gagner de l’argent. Et ça change tout. À vos motivations, à votre manière de servir vos clients, à vos choix techniques et stratégiques, à votre mode de gouvernance, etc. Ce choix de structure devrait lui aussi beaucoup parler à vos prospects et clients associatifs. Là encore, c’est quelque chose à valoriser.

Quelques exemples d'offres de services

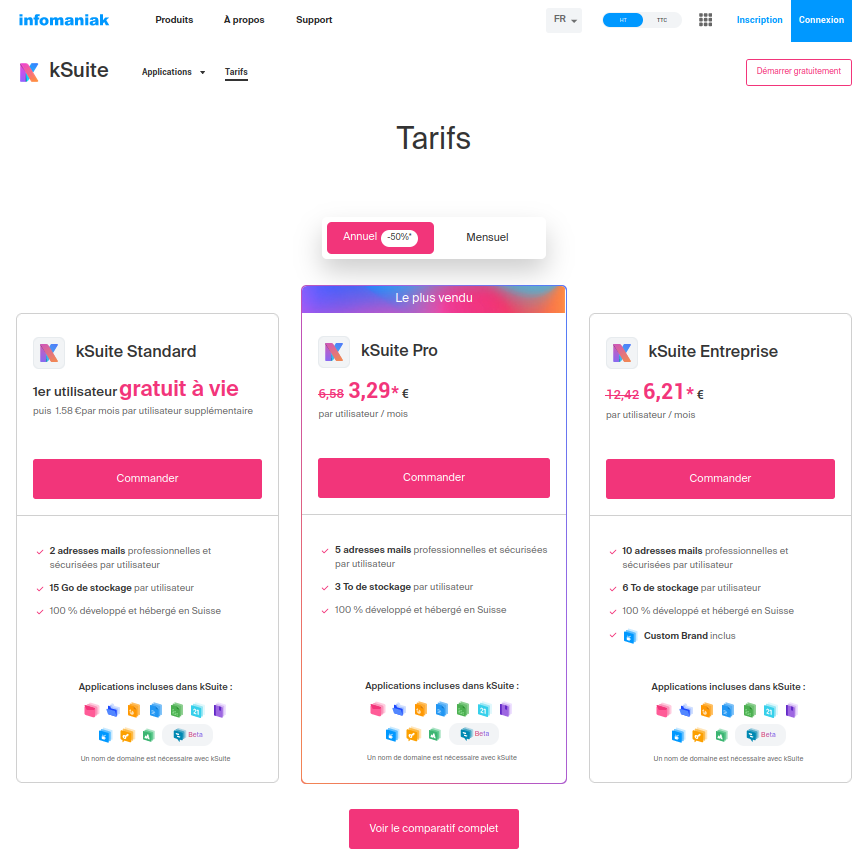

Ksuite d’Infomaniak

Source : https://www.infomaniak.com/fr/ksuite/tarifs

Notre avis :

Une segmentation claire à la fois par cible et niveau de service. Possibilité de facilement comparer les prix à l'abonnement mensuel et sur 12 mois, voire sur 24 mois (avec l'économie à la clé calculée et affichée au prospect).

Proton Family

Source : https://proton.me/fr/family

Notre avis :

Une offre famille très claire, l’accent est mis sur les applications inclues dans la suite Proton. Il y a une logique de « tout mettre » dans une seule offre, ce qui est donc simplissime à comprendre. En revanche, cette page tarifs est un peu difficile à trouver dans le site qui est très chargé. On sent que l’objectif premier de Proton est de faire créer des comptes gratuits, puis de convertir.

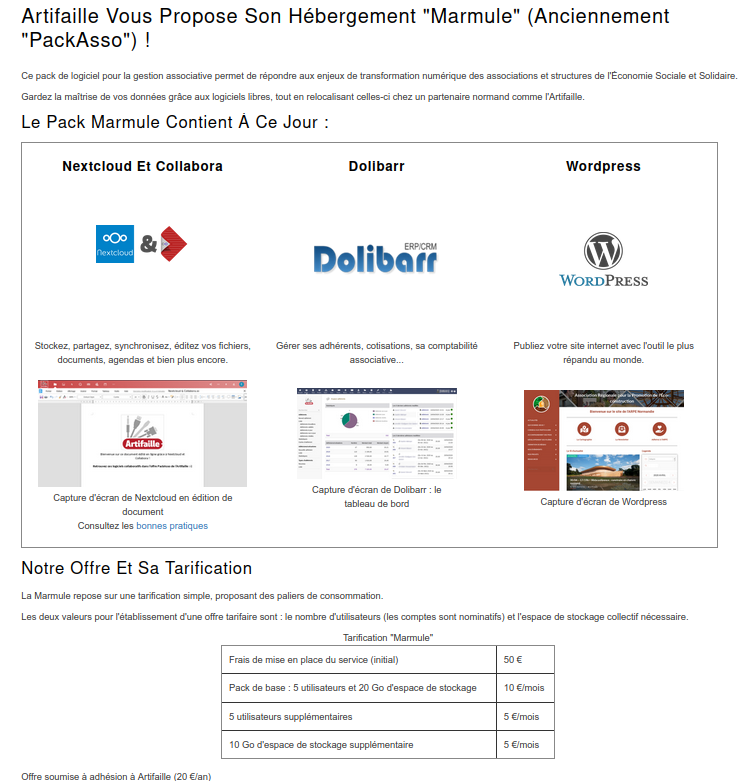

Le pack Marmule proposé par Artifaille

Source : https://artifaille.fr/marmule

Notre avis :

Les utilisateurices ne connaissent pas les noms des logiciels : il serait donc pertinent de mettre en avant les fonctionnalités et le besoin auquel l'offre se propose de répondre plutôt que les noms et logos des logiciels.

L’offre de pâquerette

Source : page d’accueil https://paquerette.eu/

Notre avis :

Il serait plus impactant, comme déjà proposé, de mettre en avant les fonctionnalités et le besoin auquel l'offre se propose de répondre plutôt que les noms et logos des logiciels.

L’offre de Marsnet

Source : https://www.marsnet.org/Choisir-un-forfait-d-hebergement.html

Notre avis :

On ne comprend pas bien à quels services ces offres correspondent. Le nombre d ‘offres est trop important et a pour incidence de perdre l’internaute.

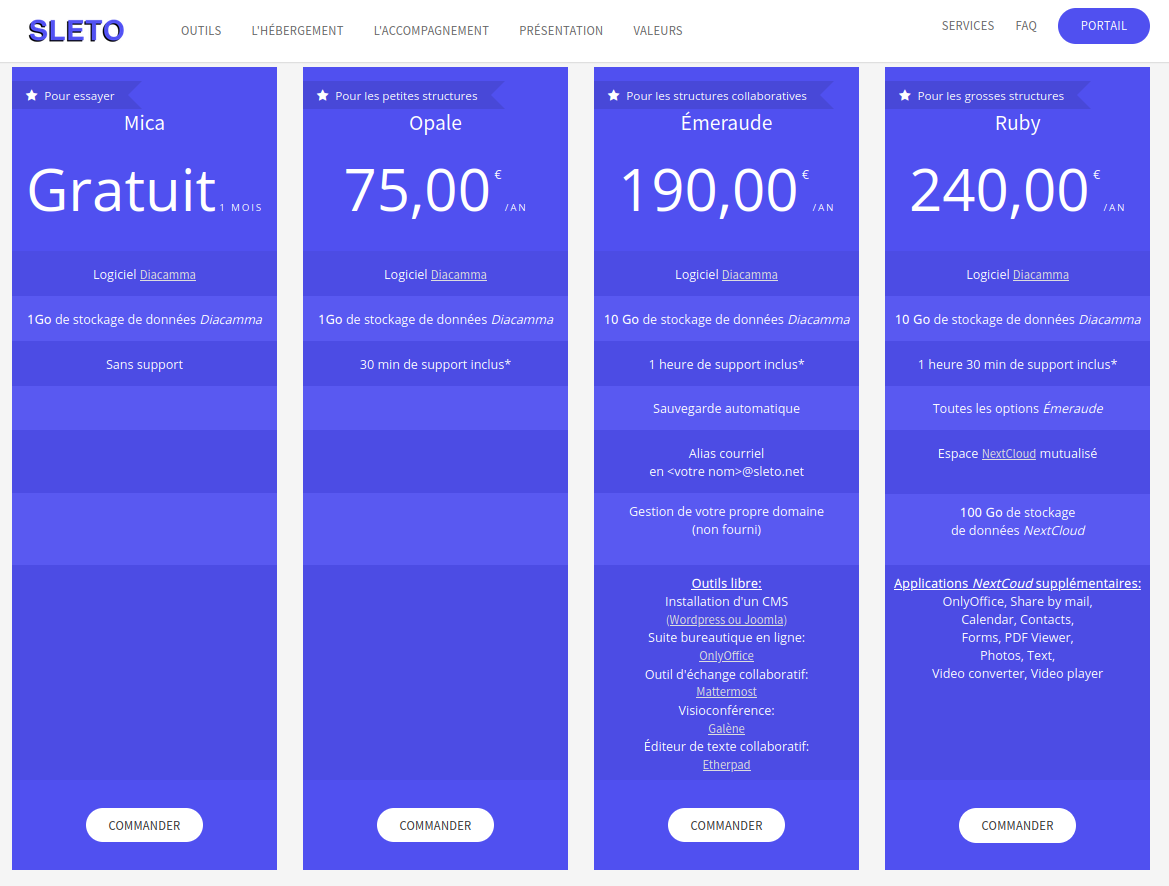

L’offre de Sleto

Source : https://www.sleto.net

Notre avis :

Le ciblage est intéressant : Pour essayer, Pour les petites structures,

Pour les structures collaboratives, Pour les grosses structures. Les outils libres sont

présentés non pas uniquement par leur nom mais d'abord par leur

fonction (suite bureautique en ligne, visioconférence, etc.), sauf pour le logiciel Diacamma.

7.1.4 - Proposer un "pack asso" au sein de votre offre de service

Dimensionner son pack aux particularités des associations

En proposant une offre de service adaptée aux associations, il vous faut donc considérer un certain nombre de caractéristiques et de particularités propres à ces structures :

-

Ce sont des personnes morales et non physiques.

En général, les associations ne récupèrent pas la TVA (donc votre prix doit se calculer en TTC). Comme d'autres personnes morales, les associations auront souvent besoin d'un devis à faire valider par leur conseil d'administration ou autre organe de gouvernance. Cela peut donc valoir le coup d'automatiser cette démarche. Les associations ont également besoin de tenir leur comptabilité et auront donc besoin systématiquement de factures à chaque paiement ou prélèvement. L'idéal est de regrouper ces factures dans un backoffice accessible pour l'association.

-

Ce sont des structures avec une identité et un nom.

Contrairement à des familles ou des particuliers, la plupart des associations ont un nom, une identité, qu'elles ont besoin de matérialiser au travers de leur présence web. Cela signifie par exemple qu'elles auront besoin d'un nom de domaine propre (avec potentiellement un site web) et d'adresses mails personnalisées, entre autres.

-

Ce sont des structures collectives, composées de membres

bénévoles, et parfois de salarié⋅es.

Toutes n'auront pas les mêmes besoins et attentes en matière de services numériques. Mais ce sont des organisations collectives pour lesquelles il faudra prévoir plusieurs comptes, notamment sur les outils de collaboration. Sur 1,5 million d'associations, 159 000 sont employeuses de 1,7 million de salarié⋅es. On compte donc 11 salarié⋅es en moyenne par établissement associatif employeur (source INJEP 2019). Mais 54% des établissements employeurs associatifs ont 1 ou 2 salarié⋅es. On peut également compter en moyenne 15 bénévoles par association, même s'il faut prendre ce chiffre avec des pincettes tant les disparités peuvent être grandes entre petites et très grosses associations.

-

Ce sont des organisations à but non lucratif.

Contrairement aux entreprises, les associations évoluent dans un écosystème dans lequel l’objectif n’est pas de gagner de l’argent, d’être rentable. Une partie des associations œuvrent dans la justice sociale, auprès des publics précaires, etc. Autant de domaines où l’argent est rare, surtout depuis que l’état baisse continuellement le niveau de ses subventions. Bref, vous ne pourrez probablement pas proposer vos services aux mêmes tarifs selon que vous vendez à une association ou à une entreprise, même à usage égal !

Proposer des services dédiés aux associations

On l’a vu tout au long des séquences précédentes de ce cours,

les associations ont besoin d'accompagnement dans le cadre de leur

démarche de transition numérique. Cet accompagnement peut prendre

plusieurs formes : réflexion stratégique avant de se lancer,

diagnostic des besoins, formulation de préconisations, facilitation

du changement, formation aux nouveaux outils, support client

efficace, etc. Il serait donc pertinent de ne pas se limiter à des

offres d’hébergement d’outils techniques mais de proposer des

offres incluant tous les aspects d’un véritable accompagnement à

une démarche de transformation numérique.

Pour

appuyer votre offre et convaincre les associations de l'intérêt d'un accompagnement global, il est important que vous maîtrisiez les mécanismes de financement auxquels les associations

peuvent prétendre.

Définir les modalités de fin de contrat

Comme toute personne morale avec des besoins de visibilité, de gestion de comptabilité et une tendance à l'engagement annuel, les associations ont particulièrement besoin de comprendre comment se déroulent les modalités de fin de contrat. Comment résilier simplement ou changer son offre ? Quel export et interopérabilité des données sont proposés ? Ce sont des choses auxquelles vous devez pouvoir facilement répondre, voire qui doivent être formalisées dans une FAQ ou dans la page présentant votre offre de service. Cela fait partie des critères de transparence pour lesquels vous serez valorisés et qui constitueront l'une de vos forces.

7.1.5 - Des techniques de marketing et de design pour mieux définir votre offre de service

Des focus groupes avec vos futurs clients pour mieux définir votre offre de service

Comment savoir ce que veulent vos utilisateurices ? De quoi ont-iels réellement besoin ? Il est très important de ne pas construire votre offre de service en partant de vous, vos besoins, vos connaissances. Ce ne sont pas celles de vos futurs clients. Alors comment faire ? Il existe deux méthodes relativement simples et éprouvées : le sondage et le focus groupe.

Un sondage est une première manière rapide et précise pour obtenir des informations sur les besoins et attentes de vos futurs clients (quelles fonctionnalités, quel prix, quelles modalités de paiement, quel support, etc.).

Cependant, les focus groupes vous permettent d'obtenir des réponses plus complexes, plus nuancées et plus variées que les sondages qui ne permettent pas autant d'interaction avec les participant⋅es. Les focus groupes sont la meilleure façon d'avoir des points de vue plus ouverts, plus qualitatifs. En revanche, contrairement au sondage, le succès d'un focus groupe dépend en grande partie des compétences de l'animateurice d'une part, et de la documentation du focus groupe.

Image par StartupStockPhotos de Pixabay

Qu'est-ce qu'un focus groupe, concrètement ? Il s'agit d'un temps que vous prenez, en présentiel ou en visio, avec un groupe de personnes qui pourraient être vos futurs clients.

Organiser un focus groupe

- Combien de temps ? de 1h30 à 3 heures

- Combien de participant⋅es ? entre 4 et 8

- Quel⋅les participant⋅es ? idéalement, un groupe un peu hétérogène, mais dont tous les membres pourraient devenir vos clients. Attention à ne pas inviter que des ami⋅es⋅ convaincu⋅es, ce qui biaiserait les réponses.

- Quelle logistique ? une salle confortable, où chacun⋅e peut s'asseoir et s'entendre, car le groupe va échanger, vous allez principalement l'écouter. Pensez aux détails, une table qui ne crée pas de hiérarchie, qui répartisse femmes et hommes, etc. Pensez aussi aux attentions : des boissons, des gâteaux apéro. Il faut que le groupe se sente bien, n'oubliez pas qu'il vous consacre du temps pour améliorer votre offre de service.

- Quel déroulé ? C'est la partie qu'il vous faut préparer aux

petits oignons. Qu'avez-vous besoin de savoir ? Quelles hypothèses

avez-vous besoin de tester ? Attention au jargon, favorisez les

questions ouvertes et positives, laissez les participant⋅es

digresser, on est là pour ça. Quelques pistes de questions :

- votre offre, ou gamme d'offres, les fonctionnalités indispensables, celles qui ne le sont pas ;

- votre prix en face de chaque offre ;

- votre proposition d'accompagnement ;

- vos modalités de support.

- Quel enregistrement de données ? Faites-vous un compte rendu en temps réel ? Ou alors enregistrez-vous le tout pour ensuite réaliser une transcription ? Il faudra le prévoir et prévenir vos participant⋅es.

- Quelle retranscription ? Il existe énormément de façons de retranscrire des entretiens qualitatifs. Une bonne méthode est de prendre en note la nature des échanges et de bien retenir les mots-clés régulièrement repris. Par exemple "c'est cher", "c'est bien", "c'est trop long", surtout si plusieurs participant⋅es utilisent ce mot-clé.

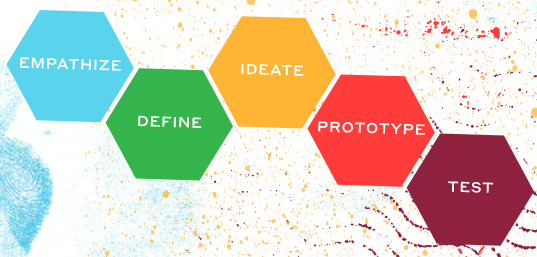

Le design thinking pour impliquer les utilisateurices dans la co-création de vos produits

Les contenus de cette partie proviennent en grande partie de la fiche Wikipedia Design Thinking.

Le design thinking (littéralement « penser le design »), en français démarche design ou conception créative, est une méthode de gestion de l'innovation élaborée à l'université Stanford aux États-Unis dans les années 1980 par Rolf Faste. Cette méthode, qui se veut une synthèse entre pensée analytique et pensée intuitive, relève du design collaboratif, pratique du design qui implique les usager⋅es dans un processus de co-créativité. Comme chaque méthode, elle présente des intérêts et des limites.

Voici l'approche en cinq étapes selon la d.school (contenu en anglais). Ces étapes s’enchaînent logiquement mais ne forment pas nécessairement un processus linéaire. On peut aller et revenir en arrière, faire plusieurs cycles, notamment sur la partie : conception/prototypage/test.

- Comprendre le client

Cette étape consiste à interroger le client intéressé en se mettant en empathie avec lui. Il s'agit d'établir ce qu'il fait, pense, ressent et dit et d'obtenir une phrase du type « l'organisation » a besoin de « quelque chose » en raison d'« autre chose ». Cette étape peut se faire via les sondages et focus groupes présentés précédemment.

- Définir le problème

Cette étape vise à mettre en place un « bon point de vue » : cadre du problème ; inspiration pour l'équipe ; référentiel d'évaluation de la pertinence des idées ; parallélisation des prises de décision de l'équipe ; établissement des « Comment pourrait-on... ».

- Concevoir la solution

Cette phase est celle de la production d'idées, au moyen de techniques comme le remue-méninges (brainstorming).

- Prototyper sa solution

Étape clef, le prototypage permet de gagner en empathie par identification avec l'utilisateurice ; d'explorer des options ; de réaliser des tests ; d'inspirer les autres membres de l'équipe.

- Tester sa solution

Cette phase permet d'avoir un retour des utilisateurices et d’améliorer sa première proposition, dans un processus d’amélioration continue. Elle nécessite de mettre en place un protocole de test un minimum rigoureux (déroulé de test cadré, animateurice silencieux pour ne pas biaiser les utilisateurices qui testent le prototype, etc.).

7.1.6 - Construire une offre de service à plusieurs structures

Chaque fournisseur de service n'est pas toujours en mesure de proposer tous les services nécessaires aux associations à un niveau de qualité suffisant ou à un prix acceptable par celles-ci. Cela peut être vrai pour les services numériques, mais aussi pour les services complémentaires (diagnostic, formation, support, etc.).

Il s’avère donc très intéressant de travailler à plusieurs pour proposer une offre groupée cohérente.

Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler un pack association :

- Accompagnement à la démarche de transformation numérique éthique (réalisée par le partenaire X identifié sur le site emancipasso.org)

- Hébergement web et mail pour votre site et vos adresses mails (proposé par CHATON1)

- Cloud et suite bureautique en ligne (Nextcloud et OnlyOffice) (proposé par CHATON2)

- Accompagnement aux outils avec un forfait de 2h par mois (proposé par CHATON3 ou partenaire Y identifié sur le site emancipasso.org)

Ce pack pourrait ainsi être commercialisé et communiqué par les CHATONS 1, 2 et 3, chacun sur leur site web, et même par les partenaires. Ce type de partenariat nécessiterait évidemment un peu de travail pour permettre un process technique cohérent, une bonne communication entre structures et un partage des revenus sans créer d’usine à gaz, mais il présente de nombreux avantages : mutualiser les compétences techniques, les efforts de communication et de commercialisation, sans compter l’une des valeurs des CHATONS, la solidarité !

Pour aller plus loin :

Article Le numérique est politique, et les organisations d’intérêt général ont toutes les raisons de s’y intéresser ! par Louis Derrac, mai 2023

Article Analyse de la concurrence : méthodologie en 4 étapes sur le site WikiCréa

Fiche pratique Comment animer un focus group ? sur le site WikiHow